Ad Asiago René Redzepi è arrivato più di 2000 anni fa. Era probabilmente bassino, barbuto e veniva dalla Danimarca: proprio come lo chef del Noma. Si rifugiò coi suoi compari sull’Altopiano – dopo essere stato sbaragliato in battaglia dal console romano Gaio Mario, nel 101 avanti Cristo –, vi si stanziò e portò con sé tutto il suo armamentario culturale e sociale, compreso ovviamente quello gastronomico.

L’incontro-scontro con il Nord è d’altra parte il fil rouge lungo il quale si dipana l’intera storia dei Sette Comuni. A volte c’è scambio o assimilazione, come quando, intorno e particolarmente dopo l'anno Mille, l’altopiano subì un’altra invasione, pacifica, dalla Germania meridionale; si trattava di popolazioni emigrate in cerca di terra da coltivare. Il sovrapporsi di tali innesti barbarici e germanici ha fatto sì che da queste parti si consolidasse l’utilizzo di una lingua locale, il cimbro, di certa origine tedesca (secondo gli storici i Cimbri dei Sette Comuni derivano dai Cimbri goti di Gaio Mario, o dai i bavaresi dell'anno Mille: non c'è accordo sulla questione); un tempo parlata diffusamente, oggi sopravvive nell’uso a Roana sull'Altopiano di Asiago, a Giazza nella Lessinia veronese e Luserna in provincia di Trento.

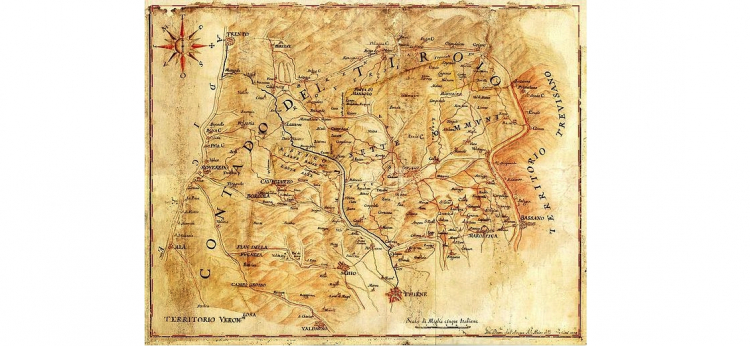

L'Altopiano dei Sette comuni in una mappa di Giandomenico Dall'Acqua del Territorio vicentino, XVII secolo. Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana

Altre volte il rapporto tra Asiago e il Nord è stato invece di contrapposizione: la

Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (in lingua cimbra

Hòoge Vüüronge dar Siban Komàüne!) fu per secoli autonoma ma alleata della Serenissima Repubblica di Venezia: garantiva il presidio del confine a Nord-Ovest e la fornitura di legname, in cambio di addestramento militare, viveri e altri privilegi. E Asiago fu il sanguinoso terreno di scontro tra Italia e Imperi Centrali durante la Prima Guerra Mondiale, «l’intero Altopiano venne quasi raso al suolo. Simbolo di rinascita divennero anche alcune “

case rosse” – chiamate così per il colore delle pareti – che furono costruite come punto di ristoro per i viandanti. Ve n’erano 7/8, oggi ne sono rimaste solo 2, un progetto comunale le vuole valorizzare». A parlare è

Alessandro Dal Degan, che proprio una delle due, quella nella zona di Kaberlaba, appena fuori Asiago, occupa con la sua

Tana Gourmet dal dicembre del 2014 (il ristorante era nato in centro, nel 2008,

ndr).

Non paia superfluo tutto l’excursus storico che abbiamo svolto, e con il quale speriamo di non avervi annoiati: perché sarebbe impossibile parlare della cucina di Dal Degan, nella sua essenza, senza comprendere il retroterra che la anima: «Io uso fermentazioni, muschi, licheni, erbe, resine, legni, insomma una cultura culinaria tipica del Nord Europa. Non lo faccio per moda o per innamoramento nei confronti della New Nordic Cuisine. Al contrario, è il recupero della tradizione dei miei luoghi», lui è un classe 1981 nato a Torino, ma figlio di mamma e nonna asiaghesi, peraltro cuoche.

Dalla casa rossa della

Tana Gourmet, quota 1.100 metri d’altitudine, si domina il panorama circostante ma al tempo stesso la vista viene racchiusa da quella corona di montagne che fanno da confine dell’Altopiano, quasi fosse un cantino, rendendolo una sorta di microcosmo che è stato per secoli impermeabile all’esterno, orograficamente vocato all’isolamento. Allo stesso modo, è quasi la stessa collocazione geografica a suggerire la naturale vocazione della

Tana Gourmet a luogo in cui questo piccolo mondo culinario trovi perfetta sintesi.

Dal Degan assolve questa funzione con una doppia linea: da una parte, nell’attigua Osteria, nata da un paio d’anni, servendo i piatti della tradizione, «ma quella vera, originaria: dai Tagliolini in brodo con fegatini di pollo alla Trippa mantecata con il formaggio Asiago, piatto tipico della transumanza»; poi, alla Tana Gourmet, con sue creazioni «che con la tradizione non hanno nulla a che fare». O, per meglio dire: che da queste radici culinarie recuperate colgono spunti, tecniche, prodotti e suggestioni; tutti elementi che poi vengono rielaborati innovativamente dallo chef.

Lui dice: «Qui alla

Tana prepariamo solo quello che abbiamo in testa, senza sconti», ossia senza piacionerie. E’ vero: la sua è una cucina rigorosa, a tratti anche difficile, ma sempre mediata da un senso del gusto che le fa raggiungere la piena armonia. Sono piatti di gran classe, che raccontano l’intorno in modo del tutto contemporaneo e affascinante: ricostruiscono una storia gastronomica quasi dimenticata, basata per buona parte sull’utilizzo e la conservazione di prodotti vegetali usciti da tempo dai libri di cucina. Per questo «collaboriamo con due centri di ricerca microbiologica: dobbiamo capire cosa succede nelle nostre sperimentazioni, dove andiamo a parare mentre alteriamo gli alimenti, che sia attraverso processi di cottura o di fermentazione».

E’ un metodo scientifico-sperimentale applicato alla tavola: «Partiamo dalla materia prima, la lavoriamo, poi studiamo gli esiti», la ricetta è il parto ultimo di questo processo. «Da quando si scioglie la neve al suo ritorno in autunno la natura dell’Altopiano ci fornisce circa 200 varietà vegetali spontanee, magari anche solo per pochi giorni, come l’asparago di bosco». E’ un patrimonio da valorizzare «ma senza l’ossessione del km 0. Noi usiamo moltissimo ciò che ci circonda, ma il nostro mondo, anche culinario, non termina lì», oltrepassa la cerchia dei monti.

Dal Degan ed Enrico Maglio

ama l’acido, l’amaro, l’umami («Mi piace la cultura orientale»). Sono sentori assai presenti nei suoi piatti, ma sempre in perfetto equilibrio: si passa da un picco gustativo all’altro, ma sono sempre controllati; non usa né sale né zucchero, perché sfrutta sapientemente gli aromi che già sono essenza della materia prima stessa. Lo staff è giovane e scalpitante, «il più vecchio è il mio socio

Enrico Maglio (

dominus della sala e della cantina. Poi c’è anche l’altro socio

Stefano Fracaro, che cura la parte amministrativa,

ndr) e ha 37 anni. Io ne ho 36, l’altro più vecchio in brigata ne ha 24». Eppure c’è grande consapevolezza e struttura in tutto quello che fanno. La montagna impone una precoce maturità.

Dal Degan è molto orgoglioso del suo lavoro e ama le sfide, come quando ci presenta un suo nuovo piatto:

Pasta, pomodoro ed erbe, ossia un classicissimo italiano però ribaltato, quasi provocatorio, la pasta ottenuta da un impasto cui è aggiunto pomodoro abbrustolito, poi il tutto condito con aglio nero, di nuovo pomodoro ed erbe (maggiorana, tagete, erba oliva…). L’esito è notevole, diverso, imprevedibile. Peraltro tutto il nostro pasto è stato punteggiato da squarci di genialità: il cuore crudo di vitello diventa dessert, o in quell’altro dolce si recupera la tradizione del mugolio, ossia lo sciroppo che si ricava dalle pigne di pino mugo ben mature, messe al sole in un barattolo di vetro così da far liquefare la loro pellicola zuccherina esterna.

L’Altopiano è un mondo di aromi, Dal Degan ne è il demiurgo contemporaneo. Lo raccontiamo anche nella fotogallery, gli scatti sono di Tanio Liotta.