Carlo Ferrini sfoglia le pagine scritte rigorosamente a macchina per scrivere (e non tramite computer) del dossier conclusivo del Progetto Chianti Classico 2000: numeri, analisi, tabelle… E si emoziona. «Se ci penso ancora. Ero giovane, e quello è stato un progetto rivoluzionario, non solo per il Chianti Classico, ma per tutta l’enologia italiana».

Ora, a 25 anni dalla conclusione di quel Progetto 2000, i risultati si possono trovare direttamente nei bicchieri. «Negli anni Ottanta – ha raccontato il giornalista Luciano Ferraro durante l’incontro che si è tenuto a Milano – c’era molta cura in cantina, con gli enologi, e poca in campagna, con la parte che era meno curata. Per questo il Consorzio Chianti Classico ha deciso di fare questo studio di approfondimento».

L'incontro a Milano. Da sinistra Carlo Ferrini, Luciano Ferrari e Giovanni Manetti

In quegli anni alla guida del consorzio c’era

Lapo Mazzei, che aveva intuito le grandi potenzialità del

Chianti Classico, a patto che si puntasse solo sul Sangiovese e, in generale, sui vitigni autoctoni. «Si è partiti con questo progetto a metà degli anni Ottanta, doveva durare 16 anni, con le collaborazioni delle Università di Firenze e di Pisa».

Il centro dell’attenzione usciva dalle cantine e arrivava direttamente al vitigno. Per la ricerca viticola sono stati impiantati 16 vigneti sperimentali su una superficie complessiva di 25 ettari, mentre per la ricerca enologica sono state allestite 5 cantine per vinificare ogni singola tesi sperimentale; contemporaneamente sono state installate 10 stazioni agrometeorologiche nelle zone più significative del territorio sotto il profilo climatico. «E in tutto questo, l’obiettivo qual era? Era appunto l’incremento della qualità delle produzioni attraverso un miglioramento della gestione dei vigneti. L’obiettivo era cercare di individuare una serie di cloni che fossero adatti allo scopo».

Un momento della degustazione tra i banchi dei produttori di Chianti Classico presenti a Milano

«Negli anni Sessanta e Settanta c’era stato un grande boom della produzione vinicola chiantigiana – racconta l’attuale presidente del

Consorzio,

Giovanni Manetti – La superficie vitata del

Chianti Classico raddoppiò nel giro di 10 anni. Quindi siamo arrivati all’inizio degli anni Ottanta con problemi, con grandi criticità dovute alla scarsa qualità dei vini che venivano prodotti. Uno dei momenti di svolta, forse quello più importante, è stato il 1984, con l’avvento della

Docg. Furono cambiate le regole di disciplinare, le regole di produzione. Pensate che si passò a rese da 110 quintali di uva per ettaro a 75, oltre il 30% di produzione in meno. E poi fu ridotto in maniera drastica l’apporto dell’uve bianche, utilizzate nella vecchia ricetta ottocentesca del barone Ricasoli, che prevedeva di usare insieme al Sangiovese un 15 % di uve bianche, come la Malvasia».

Ma non bastava. Serviva un altro passaggio, un’altra svolta. «Fra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta ci fu la nascita dei cosiddetti Supertuscan, che fu un fenomeno. Quindi il Consorzio cosa fa? Con la Docg intraprende la strada della qualità, puntando sul Sangiovese».

Il presidente del Consorzio Chianti Classico Giovanni Manetti

«Nel 1986, due anni dopo, c’è lo scandalo del metanolo – prosegue

Manetti - Era un’altra conferma che quel percorso che avevamo intrapreso, della qualità, era l’unica strada fattibile. E poi c’è fu la grande consapevolezza che nacque in tutti, anche al consorzio, che si doveva ripartire dal vigneto, perché senza avere una materia prima, un’uva, di alta qualità, non si arrivava da nessuna parte. Noi dovevamo competere con i grandi vini del mondo, i grandi vini francesi, americani e delle altre denominazioni italiane, e non avevamo una materia prima adeguata».

Non c’era però una strada univoca, come ricorda Manetti: «Tanti scelsero di unire il Sangiovese a piccole quantità di vitigni internazionali, per esempio il Merlot e il Cabernet. Però non era sufficiente. Noi dovevamo migliorare la qualità del nostro Sangiovese, che è la nostra identità».

Si arrivò così al 1987. «Un anno dopo lo scandalo del metanolo e tre anni dopo l’arrivo della Denominazione d’origine controllata e garantita, la grande intuizione di chi all’epoca guidava il consorzio fu quella di far partire un progetto di ricerca che puntasse al miglioramento qualitativo del Sangiovese. Ecco il Progetto Chianti Classico 2000. Chiaramente ci fu bisogno di un paio d’anni di gestazione e iniziò nell’89, due anni dopo».

Un altro momento della degustazione

Un cambiamento per certi versi epocale, ma con i risultati che si sarebbero potuti vedere solo avendo pazienza, nel corso degli anni. «È il più grande progetto di ricerca e sperimentazione fatto mai in Italia, nel mondo del vino».

Chi l’ha vissuta in prima persona è stato Carlo Ferrini: «Qui si torna indietro di tantissimi anni. Vorrei che riusciste a capire bene tutti gli sforzi fatti dal Consorzio all’epoca. Siamo negli anni Ottanta, girano nelle cantine degli enologi, più o meno importanti, ma i grandi problemi della viticoltura non vengono risolti, perché c’è scarsità di agronomi, cioè gente che cammina realmente da mattina a sera nelle vigne e cerca di risolvere i problemi. Quali erano i problemi di allora? Erano tantissimi, avevamo dei cloni di Sangiovese che miravano soprattutto alla quantità, alcuni dei quali di origine della Romagna. Ma però c’era tutta una serie di problemi a monte».

Ma come si poteva fare a riportare il Chianti Classico sulla strada della qualità? «Faccio un esempio: se noi vogliamo fare la celebrazione della bistecca, dobbiamo fare una ricerca, risalendo a babbo toro e a mamma mucca, è così di conseguenza si arriva al vitello. Ma cosa diamo da mangiare a questo vitello? Allora dobbiamo capire quali foraggi dare a questo vitello per arrivare al risultato migliore. Ecco in un certo senso abbiamo fatto così anche noi».

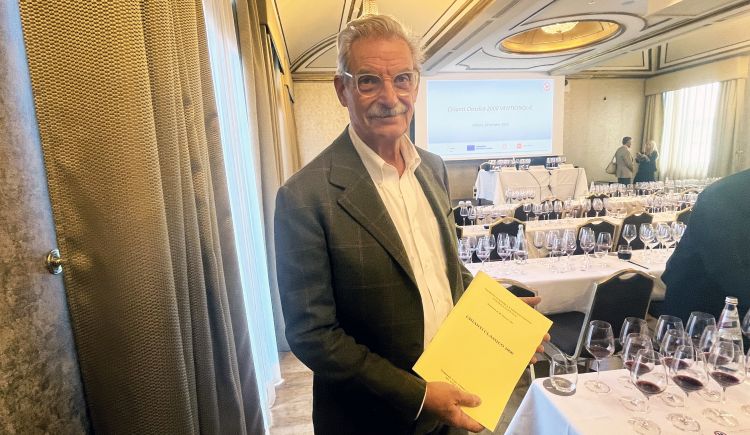

Carlo Ferrini con in mano il dossier finale del Progetto Chianti Classico 2000

«Nel 1979 ero appena uscito dall’università fui subito assunto dal

Consorzio. Ero il tecnico che andava in giro dalle piccole aziende e le domande erano sempre le stesse: quante piante metto a ettaro? Meglio il guyot o il cordone? A che altezza metto il filo da terra? Che concimazione? Che lavorazione devo fare per ottenere il

Sangiovese più bello?».

Questioni che Carlo Ferrini riportò al presidente Lapo Mazzei. E allora si puntò sulla vite, cioè alla selezione clonale. «Andai su e giù per le vigne, anche con l’aiuto dei singoli viticoltori, e si andarono ad individuare 239 piante, che furono poi sottoposte a una serie di indagini sanitarie, per vedere se si potevano moltiplicare nei vari vivai. Di quelle siamo riusciti a portare avanti una decina di cloni. Era stato fatto un lavoro enorme da un gruppo di ragazzi sostenuto dal Consorzio a cui si affiancarono successivamente le Università di Firenze e Pisa».

Gli undici vini protagonisti della masterclass

Al termine del periodo di sperimentazione si è giunti all’omologazione di sette nuovi cloni di

Sangiovese e di uno di

Colorino, e alla relativa iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite con la denominazione

“Chianti Classico 2000” (

CCL 2000). Da allora la maggior parte dei nuovi impianti nel

Chianti Classico sono stati realizzati con questi cloni, tanto che secondo quanto riferito dal

Consorzio la maggior parte dei vigneti ora sono “figli” di quel

Progetto 2000.

Ma quali sono stati i benefici effettivi di questa operazione? Dopo 25 anni, la risposta la troviamo direttamente nei bicchieri, con una degustazione che, a Milano, ha portato 11 vini che arrivano da vigne che hanno sfruttato i cloni CCL 2000. Così si è potuta apprezzare la grande freschezza del Chianti Classico Riserva Poggio alle Rose 2010 di Castell’in Villa, la struttura del Chianti Classico Gran Selezione Tenuta di Lilliano 2015 di Tenuta di Lilliano, l’eleganza del Chianti Classico Gran Selezione Terrazze di San Leolino 2019 di Fontodi, l’equilibrio del Chianti Classico Gran Selezione Zac 2020 di Principe Corsini – Villa Le Corti, il corpo del Chianti Classico Casanuova di Nittardi Vigna Doghessa 2021 di Nittardi, l’armonia del Chianti Classico Riserva Le Barancole 2021 di Fattoria San Giusto a Rentennano, l’estrema finezza del Chianti Classico Gran Selezione Badiòla 2021 di Castello di Fonterutoli, la profondità del Chianti Classico Gran Selezione Vigna Casanova dell’Aia 2021 di Istine, l’intensità del Chianti Classico Gran Selezione Villa Cigliano 2022 di Antinori, la complessità del Chianti Classico Gran Selezione Le Bolle 2022 di Castello Vicchiomaggio e infine la bevibilità del Chianti Classico Riecine 2023 di Riecine.

Gli assaggi nei bicchieri

Le conclusione, in realtà, non possono essere affidate solo a questi undici meravigliosi assaggi, che hanno comunque dimostrato di essere all’altezza di una delle

Denominazioni che in Italia ha dimostrato la volontà di crescere sulla strada dell’eccellenza.

Le conclusioni le tiriamo andando anche noi un po’ nel passato, ricordando soprattutto la progressione che negli anni ha caratterizzato il Chianti Classico: vendemmia dopo vendemmia, la zona ha mostrato come potesse davvero diventare un punto di riferimento per quanto riguarda la qualità, senza compromessi, puntando su territorio e identità.

Che poi, a ben vedere, era la volontà di chi, negli Anni Ottanta, aveva promosso il Progetto 2000. Si chiama, semplicemente, lungimiranza. E che sia da insegnamento.