È uscito da poche settimane “Appunti di un giovane chef nero”, l’edizione italiana di Notes from a young black chef, un libro che fece parecchio rumore negli Stati Uniti quando uscì, nel 2019.

L’autore è Kwame Onwuachi, oggi 32enne, afro-americano di Long Island, cresciuto tra New York, Lagos e Baton Rouge (Louisiana). Da sempre appassionato di cucina, negli anni ha sintetizzato influenze diversissime: la Nigeria delle sue radici, le contaminazioni creole e giamaicane - molto diffuse negli Stati Uniti del Sud - e la raffinatezza dell'alta cucina di derivazione classica. La trama del libro l’ha messa in ordine Joshua David Stein, critico gastronomico brillante e silenzioso per New York Observer, Esquire e tante altre testate. Poi c’è Gabriele Rosso, autore che si è battuto per comporre l’edizione italiana, traducendo il libro e corredandolo di note integrative utili e spassose.

Gli spunti d’interesse sono innumerevoli.

E' un romanzo biografico, di formazione, adatto a un pubblico non solo attratto dalle questioni della cucina e dei ristoranti. Nemmeno trentenne, Onwuachi ha infatti già vissuto più vite. Le racconta tutte nel suo primo libro senza lesinare i dettagli più crudi: l’infanzia povera al seguito della madre Jewel, cuoca sopraffina e imprenditirice di catering; le violenze subite dal padre e i conflitti con le gang del Bronx; l’adolescenza da spacciatore (a 16 anni gira con la pistola e spaccia erba ed ecstasy facendo 4mila al dollari al giorno); la rocambolesca redenzione dal nonno a Lagos, in Nigeria; l’avventurosa esperienza ai fornelli della Maine Responder, il vascello da bonifica impegnato a contenere l’immane sversamento di petrolio della Deepwater Horizon, nel Golfo del Messico; i mesi passati a vendere caramelle in metropolitana per assecondare la sua grande vocazione...

L’amore infinito per il cibo è la sua ancora di salvezza. Ed è soprattutto il pretesto narrativo attraverso cui si sviluppa il tema portante del libro, il razzismo.

Kwame pone ripetutamente l’accento sull’invisibilità della comunità nera nella società americana. Cioé «Le migliaia di chef neri e dalla pelle scura – cuochi, domestici, personale di servizio, garzoni e bambinaie – ignorati». Perché «La più insidiosa forma di razzismo non è essere chiamati con la parola con la N ma la merda non detta, quella difficile da provare, da definire, la merda quotidiana che non scatena nessuna polemica». L’invisibilità che genera chi ha un colore di pelle diverso, pugni in sequenza nello stomaco del lettore, chiamato ripetutamente a riconoscersi in quel senso d'indifferenza: «Noi non proiettiamo nemmeno delle ombre. Siamo ignorati in modo netto». Così tanto «Che non mi era mai dato di uscire dalla linea del fritto».

E così si stringe ancora di più il campo al cuore della questione: il razzismo in cucina e nell’alta cucina. L’ultima parte del libro racconta le esperienze di stage dell’ambizioso ragazzo da Per Se e Eleven Madison Park, due insegne simbolo di Manhattan a New York, entrambe oggi con 3 stelle Michelin. Ristoranti la cui esistenza «Dipende dallo sfruttamento dei tirocinanti, ognuno dei quali affoga dopo essere stato utile per un tempo brevissimo». Già questo solleverebbe spunti di discussione profondi e molto attuali.

Ma qui il cuore della questione è il razzismo dei colleghi delle brigate. Kwame fa nomi e cognomi, con una serie di espliciti j’accuse che avevano già scosso il dibattito oltreoceano, pochi mesi prima che irrompesse la pandemia.

Ecco che, ad esempio, del ristorante di Thomas Keller emerge un razzismo «vivo e vegeto». Come pure «la libertà lasciata a chiunque di dare sfogo ai peggiori istinti», «una rabbia come muffa nera che infetta tutto». Un quadro piuttosto fosco, intrecciato anche all’arcaicità tossica e al maschio-centrismo dell’alta cucina, vezzi storici che Kwame non manca di sottolineare: «Rabbia che genera altra rabbia. Rabbia che però non spinge ad eccellere e che, in ogni caso, non farà riapparire il burro finito». Un quadro che dipinge un'insegna anacronistica, anche per lo sperpero quotidiano di centinaia di uova, racconta l’apprendista Kwame, inevitabile per preparare il complicato White truffle oil-infused custard, tra i piatti simbolo dell’insegna ai margini di Central Park.

Agli inizi, invece, le cose sembrano andare decisamente meglio nel tirocinio al ristorante di Daniel Humm: «Tutti in cucina erano amichevoli», spiega Kwame elettrizzato mentre gestisce quattro lombi rossi di agnello a forma di cuore, «Non si vedevano le stesse “maschere” che c’erano al Per Se». Tutto fila liscio fino a quando lo chef svizzero non comunica ai ragazzi la promozione a chef de cuisine il testosteronico Chris Flint, che maltratterà il nostro verbalmente e con epiteti come mouli, un insulto che utilizzavano gli italoamericani per bollare i neri in una tremenda assonanza con la parola “melanzana” (va detto che lo stesso Flint, ora al timone del ristorante Fellow di Los Angeles, all’epoca si disse molto addolorato e in parte smentì l’accusa di Onwuachi).

Di dolore in dolore si arriva fino all’amara constatazione: «Le brigate dell’alta cucina sono bianche come le tovaglie che coprono i tavoli e come i clienti abituali che vi siedono. Essere l’unico ragazzo nero nella brigata ti fa stonare come una nota minore in una scala maggiore». Tutto acuito dalla profezia di una produttrice televisiva, lapidaria prima che Kwame stia per aprire, nel 2017, il suo ristorante al debutto, Shaw Bijou a Washington: «La verità è che l’America non è pronta per uno chef nero che cucina piatti di questo genere». Per una serie di vicissitudini (non solo legate al razzismo), l'insegna chiuderà neanche 3 mesi dopo.

Oggi Kwame Onwuachi non ha un ristorante suo. Dopo una serie di esperienze di cucina e riconoscimenti importanti (nel 2019 è eletto rising star chef of the year per il prestigioso James Beard Awards) è apprezzata figura pubblica e presentatore televisivo. Si batte ogni giorno per sottolineare una delle sfide più difficili che attende il ristorante del futuro.

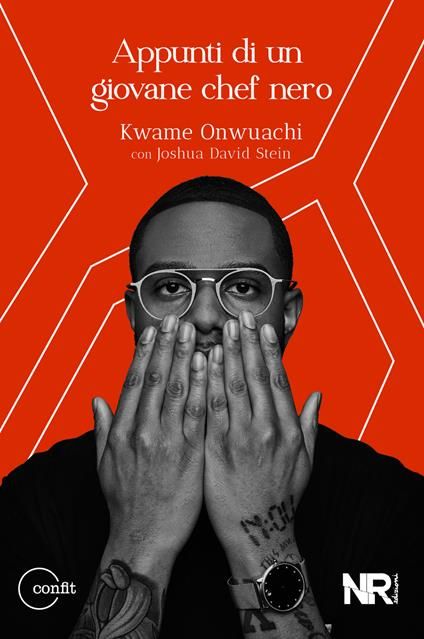

La copertina dell'edizione italiana del libro. Presto uscirà un film