Impossibile non avere notato l’ultima pubblicità del Grana Padano, essenziale e diretta. Inizia con i tracciati dei sismografi e due date, 20 e 29 maggio, con due orari, 4.04 e 9.00, i due momenti che hanno sconvolto l’Emilia poco più di un mese fa. Poi appare Nicola Cesare Baldrighi, presidente del Consorzio di Tutela Grana Padano, che lancia un appello: “Pochi secondi e sono andati in fumo anni di lavoro. Sostienici, continua a consumare il vero Grana Padano Dop. Insieme aiuteremo le popolazioni terremotate a ricostruire”.

E ora poche ma chiare cifre: a fine maggio il terremoto ha colpito direttamente 12 aziende, lesionandone altre 19. Per le varie scosse, sono cadute 287.802 forme (circa 23 mila quelle già marchiate), delle quali 139.706 sono state salvate (e 148.096 sono andate perse). Per aiutare chi è stato danneggiato è stata lanciata una campagna di solidarietà che passa attraverso due vie: la prima vede coinvolte le grandi catene distributive che verseranno un euro ogni chilo di Grana venduto, la seconda riguarda tutti perché è stato attivato un conto corrente della Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale della Lombardia, il cui Iban è IT61 N030 6909 4000 0000 0452 901. La causale da segnare è “Intervento Grana Padano a favore del comuni terremotati”. Fatto il bonifico, viene chiesto di indirizzare contestualmente una mail al Consorzio Grana Padano, c.tonelli@granapadano.com, e a CRI Lombardia, giuseppe.desantis@cri.it, questo per controllare ogni singola donazione incrociando i vari documenti. Le somme raccolte verranno consegnate a fine settembre a Mirandola, comune a metà strada tra il capoluogo Modena e il fiume Po.

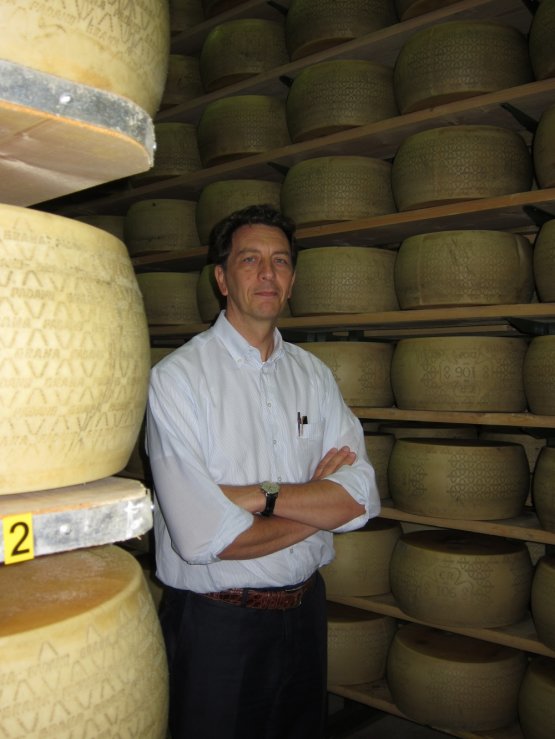

Nicola Cesare Baldrighi, presidente della PLAC e del Consorzio di Tutela del Grana Padano

Non è stata la prima visita a un caseificio quella di una decina di giorni fa, però cambiano le sensazioni. Cammini accanto a scaffali che sembrano perdersi verso l’alto, pieni di forme, poi guardi con attenzione pilastri, larghezza dei tondini, punti di appoggio e così via e, condizionato certamente dal sapere cosa è accaduto a fine maggio, finisci con il dirti che è andata in fondo bene se non sono cadute tutte le forme. Il senso di fragilità e di precarietà messa a nudo dal sisma è netto e appare anche titanico l’impegno che viene chiesto adesso per mettere in sesto tutto quello che ha resistito oggi, ma domani chissà. Importante in tal senso che gli uomini conservino memoria di quanto accaduto e più avanti, quando ci saranno forti investimenti da fare, non vi sia chi inizierà a eccepire e a chiedersi se ne vale davvero la pena. In fondo noi italiani siamo campioni nel dare pessimo esempio urbanistico.

In una giornata di caldo estremo e condizionatore dell’auto a palla, noi di Identità abbiamo visitato la PLAC di Cremona (quasi, in verità è in via Ostiamo 30 a Dosimo, telefono +39.0372.455646). PLAC ovvero sia Produttori Latte Associati Cremona, anno di fondazione il 1933, matricola la 106, marchiata su ogni forma, oggi il quarto produttore di Grana Padano (e il terzo di provolone). Presidente dal 2003 è Nicola Cesare Baldrighi che dal 1999 lo è anche del consorzio.

Lavorazione del Grana Padano

Viaggio affascinante, dal latte alle forme finite, pronte per essere vendute. Viaggio doppio perché la linea del provolone segue un certo percorso e quella del grana uno ben diverso. Ogni volta che vedo nascere un formaggio mi stupisco perché in fondo è latte, sale e caglio. Poi c’è latte e latte e se parti da quello vaccino non puoi certo pensare agisca come il latte di pecora o di capra. E decisivo è anche il tipo di caglio. Il formaggio è materia viva e seguire due produzioni distinte come grana e provolone fa piacere, incuriosisce. Il provolone è un formaggio camaleontico, da pochi etti per una massimo due persone a cilindri di decine e decine di chili, da sfiorare il quintale, perfette per un festival estivo in Romagna. Il grana invece è unico nella sua forma cilindrica bassa e larga, da sempre, e sempre quella e comune ai cugini del parmigiano. Può variare il peso, da un minimo in disciplinare di 24 chili a un massimo di 40 ma a vederne centinaia e centinaia lì impilate a stagionare, tutte uguale al centimetro, dubiti che ai giorni nostri vi siano differenze così marcate.

Il mio sogno è quello in autunno di poter contare su un acquisto di tosone, della forma di un giorno appena, bianca e candita, pronta a iniziare il viaggio che la porterà a diventare grana. Lo so benissimo che è un po’ come il vino novello, stringi stringi un non vino che scandalizza i puristi, però quando ero ragazzo, nel paesino della Valsugana in Trentino dove vivevano nonni e zii, casa loro confinava con un caseificio e la sera si andava a comperare quello che veniva chiamato formaggio di gomma, lo scarto della rifilatura delle forme di latteria (non credo il formaggio avesse un nome preciso, da quelle che ora sono le Dop ad esempio). Formaggio di gomma perché a masticarlo fresco, al momento, pareva di avere gomma sotto ai denti. Ma la sua morte era in padella con il burro, un po’ come con il caciocavallo o il provolone dolce. Si scioglieva, prendeva un colore marrone e quando sciolto per bene, lo vi versava su una fettona di polenta fumante di mais, bella soda. Bontà assoluta.

Oggi è difficile trovare gli scarti perché è vero che è l’uomo che produce il grana, ci sono tuttora passaggi artigianali, ma macchine e computer calcolano alla goccia tutto e quando la massa entra negli stampi è precisa al massimo, altro che stringhe di troppo, roba di etti ricordo.